- 用途

- 事務所、店舗、スタジオ

- 所在地

- 東京都渋谷区

- 延床面積

- 14,976.96m2(将棋会館2,057.74m2)

- 階数

- 地下1階、地上4階

建築設計コンセプト

千駄ヶ谷の街並みと調和するウェルネスなオフィス

計画地は、東側に東京体育館、国立競技場を望み、西側に大学や住宅街が広がる、多様なスケールの建物が集積した場所です。こうした街並みと調和した、駅前立地にふさわしい新たなランドマーク建物を目指しました。

外観は、水平方向に伸びやかな表情をつくる横連窓とし、木ルーバーを付与することで陰影を持たせた水平強調のデザインとしました。外壁には4パターンの特殊塗装を施し、ランダムな表情を積み上げることで圧迫感を軽減しています。地名の由来である「千駄の萱」で編まれた巣を思い描く外観は、利用者を心地よく包み込み、道行く人々に親しみの持てるスケール感の建物としました。

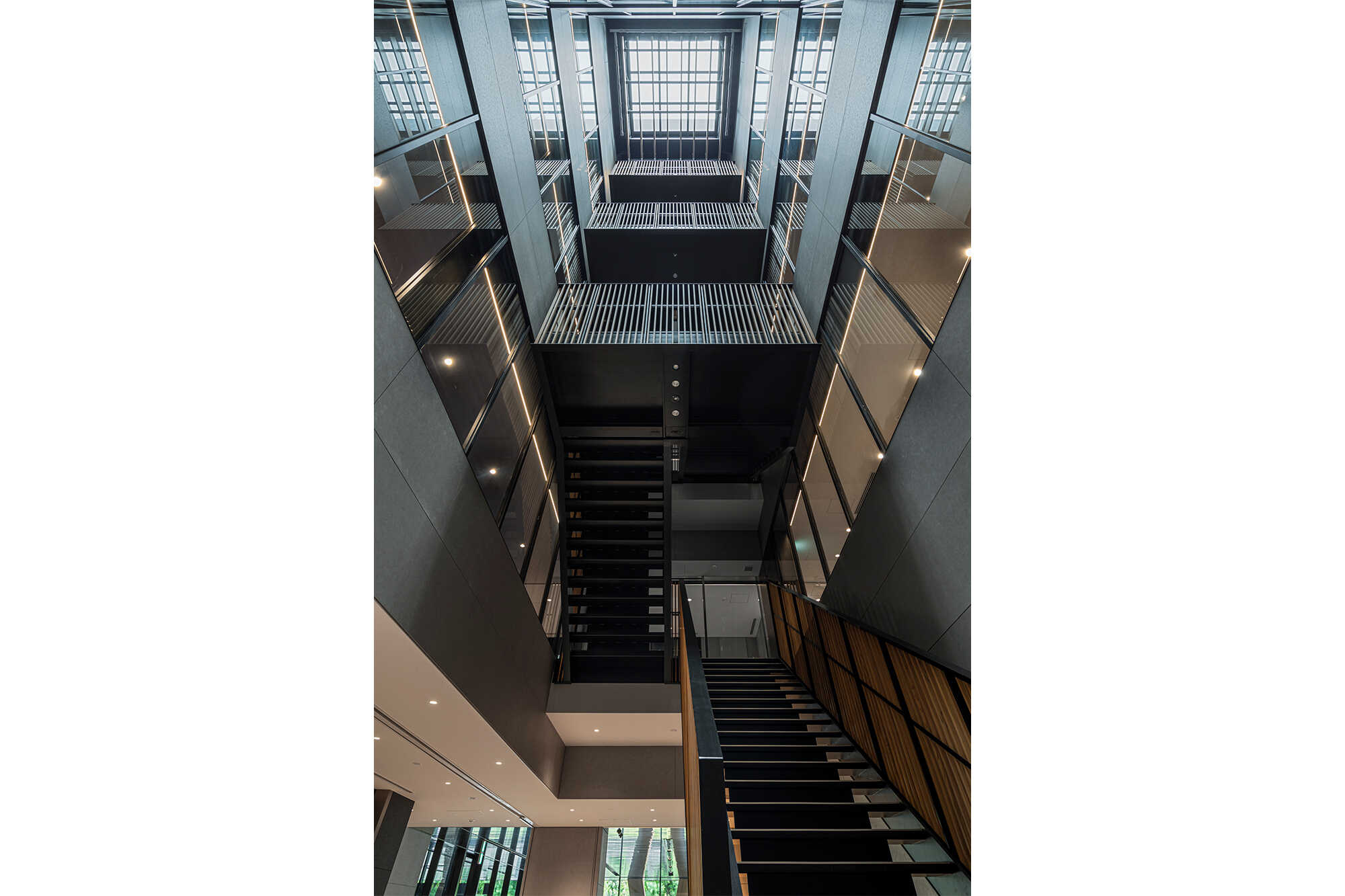

上階の事務所は、コア内に吹抜けのあるオープンな階段を設け、トップライトから自然光が優しく差し込む明るい共用部となっています。専有部は高い構造性能を担保する斜め柱が木のように人々に寄り添い、前面道路の街路樹と馴染んでいます。屋上には緑豊かなテラスがあり、都心に居ながら自然を感じられるウェルネスな環境を演出しました。

また、1階には将棋会館が入居し、会館を訪れる人々も親しみを持ちやすい建物を目指しました。

東京の地から次の時代へつなげる「粋いき・新将棋会館」

「江戸の粋のデザイン(東京らしさ)」「素材・形へのこだわり(将棋らしさ)」「記憶の継承と時のうつろいに寄り添う空間(歴史性)」の3つのデザインテーマによる粋が生き続ける内装デザインと、対局へ向かう棋士の心構えに寄り添った対局第一の設えにより、新たな将棋文化発展を担う総本山としてふさわしい会館を目指しました。

対局室は、棋士が対局に集中できる音環境や光環境、色彩計画を重要視し、また、襖戸や扉の引手など棋士の繊細な指先が触れる部分への細やかなこだわりにより、愛着を持ち続けられる空間を目指しました。さらに、対局を撮影・配信するための建築・設備の機構をあらかじめ備えることで、伝統の上に進化した和室を計画しました。

構造設計コンセプト

耐震性とデザイン性を兼ね備えた連続斜め柱

フットプリントを最大限に確保するために耐震構造を採用し、20mを超えるロングスパンを有していることから鉄骨造を採用しました。大地震時の安全性に考慮して、必要保有水平耐力の1.5倍の耐力を確保するために、架構形式は両方向ともにブレース付ラーメン架構としました。東西方向は執務室に影響の出ないコア周りに配置したシェイプアップブレースにより耐震性能を確保しています。南北方向は建築計画上コア周りに耐震要素を配置できないため、外周面に配置した連続した斜め柱により、長期荷重時は柱として床を支え、地震時はブレースとして水平荷重を負担させることで、意匠性を損なうことなく高い構造性能を確保しています。

設備設計コンセプト

省エネと快適性を両立したオフィスビル

外調機(中央熱源方式)、高効率LED照明、人検知・明るさセンサーによる自動調光制御、大風量換気ファンのインバーター制御等の省エネ・創エネを積極的に取り入れ、ZEB Ready認証(BEI:0.5)を取得しています。

BCPの面では、インフラ途絶時のBCP対策として、災害発生後72時間の機能維持が可能な計画としており、発電機燃料の確保、給水容量、排水槽容量(緊急汚水槽の設置)は3日分を確保しています。

また、将棋会館部分は意匠性に配慮した設備計画としました。

対局室は特に高い意匠性を求められ、和室の雰囲気に配慮した空調計画としています。吹出口については、制気口を折り上げ天井内に納めました。また、室中央部には撮影用のカメラ等の機材を吊るため折り上げ天井内にスチール枠を設けており、折り上げ内部にスリットを設け天井チャンバー方式とすることで必要設備と意匠性を両立させた設えとしました。

照明計画としては、対局に適した照度と光環境を両立させるため、明るさを確保しながら光を拡散できる光幕照明を採用しました。

担当

| 設計 | 大成建設株式会社一級建築士事務所 |

|---|---|

| 大成建設担当者 | |

| 建築設計 | (建物本体)渡邊岳彦、阪野明文、藤間優実、渡邉里沙 (将棋会館)渡邊岳彦、前田有一、渡邉里沙 |

| 構造設計 | 中島崇裕、末木達也、佐野直哉 |

| 設備設計 | 梶山隆史、瀬下哲也、渡邊裕美子 |

| 電気設計 | 梶山隆史、小林徹也、濃添ゆうな |

受賞

| 2025年 | 照明施設賞 東京支部審査委員特別賞 |

|---|